(Note: Au fil des chapitres il y a plus de photos et moins de textes, sauf le chapitre 4, le plus long)

La musique, primordiale

dans ma vie, le sera durant tout ce voyage. C’est pourquoi j’en parle souvent dans ce livre. À peine mes sacs déposés dans la chambre des gars, je leur demande si je peux mettre de la musique. Je branche mon lecteur laser et la première est la pétillante

Hey nineteen (Youtube) de Steely Dan, puis James Taylor, Carolina on my mind, et Kevin

Parent. J’écouterai son album Pigeon

d’argile environ 50 fois pendant les 6 mois suivants. Pour moi, la musique est l’ancrage qui était là quand j’en

avais besoin. Ce n’est pas une fuite mais une inspiration. Peut-être un refuge, à l'occasion.

Après quatre mois moralement exigeants et de fatigue mentale, et un mois de "repos" pendant les fêtes, nous semblons tous prêts à partir.

Calmes et sereins? Rien de moins sûr.

En arrivant à Dorval, bêtement rebaptisé "Trudeau", je réalise que j’ai trop de bagages. Plusieurs

cadeaux et des choses qui ne serviront que plus tard en Europe, comme le polar et le coupe-vent.

Stécy et Marie-Claude n’ont qu’un modeste sac à dos. Simon

inaugure une nouvelle coiffure, très courte. Il s’en

félicitera.

On le dit souvent avec raison: dans ces longs voyages, le plus difficile n’est pas le départ, mais le retour. Il faut le préparer. C'est ce que j’ai fait ce dernier mois. J'ai ainsi constaté qu’un tel voyage est une occasion de faire du

ménage. En septembre dernier, je suis arrivé à Rivière-du-Loup avec

ma pauvre petite Firefly chargée à bloc. Combien de peccadilles nous

semblent importantes!

À mon retour à Montréal en décembre, j’étais

beaucoup plus léger, au sens matériel, car j’avais laissé bien

des choses à Rivière-du-Loup. Sur le plan mental et émotif, j’étais

beaucoup plus lourd: ce ménage restait encore à faire.

À Bamako, capitale du

Mali,

il fait "frais", un peu sous les 30 degrés.

Cette année, la météo est exceptionnelle, en raison de El Nino.

En février, le mercure touchera les 40 pour ne plus bouger pendant deux bons mois, sauf pour

grimper à 45 ou même 48, le 4 mai.

Un premier arrêt de quelques heures à Boston, j’en profite pour aller prendre un verre et

mâcher un cigare dans un pub. Puis le vol de

nuit de sept heures vers Bruxelles où nous faisons escale pendant deux

heures, et encore cinq heures pour atteindre Bamako.

Bamako, 12 janvier.

Intrigué, je cherche par le hublot des signes que nous approchons d’une grande capitale. Celle-ci compte quand même deux millions

d’habitants. Mais je ne vois rien. Que la savane parsemée d’arbres, ces petites touffes vertes! Des manguiers surtout, une bénédiction pour ce pays de la soif.

Je me dis: "On ne va quand même pas se poser LÀ?

La descente fut pénible pour moi. Un rhume m'a causé une grande douleur aux oreilles, et ça a persisté pendant trois jours. Je suis pris par

surprise quand nous touchons la piste: je n’ai vu venir ni

aéroport, ni rien. Mais on peut dire la même chose de Mirabel, le deuxième aéroport international de Montréal.

Dès que l’agent de

bord nous ouvre la porte, la chaleur nous saisit. Annick est prise de

crampes à l’estomac pendant que nous marchons

vers l’aérogare; peut-être la chaleur, ou le trac. Roselyne Leclerc,

la coordonatrice, est là pour nous accueillir, tout sourire.

Le passage de la douane est vite fait. Nous sommes attendus par une horde de garçons qui se disputent notre clientèle. Mais nous chargeons

nous-mêmes les bagages sur les Jeep et prenons le chemin de la ville, à une dizaine de kilomètres de là. C’est bien le

Mali: paysage sans réelle surprise (sauf Bandiagara, comme on le verra), géographie plane de terre rougeâtre.

Jusque là, ça va pour moi. Tout baigne. Mais attendez.

Vers midi, nous

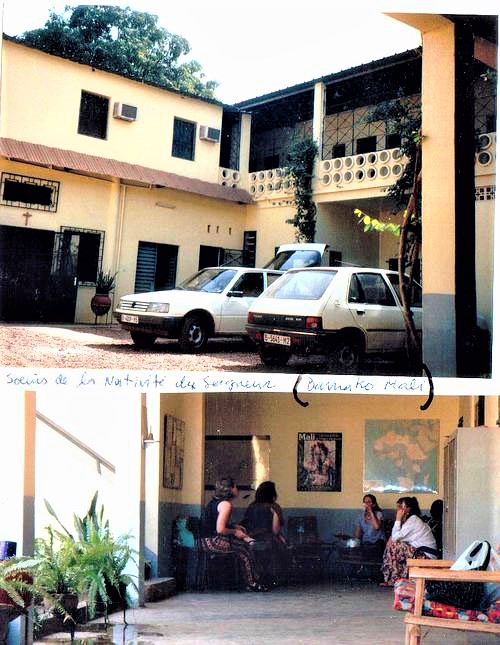

aménageons chez les Sœurs de la Nativité du Seigneur (la mission

catholique) près du centre-ville. Nous passerons quelques jours

dans cet endroit plutôt agréable, le temps"d’atterrir"

et de préparer le départ de chacun vers différentes villes. Le Mali est presque aussi grand que le Québec. Une tâche énorme pour Roselyne et son homologue

africain Samuel.

Bamako; les Soeurs de la Nativité.

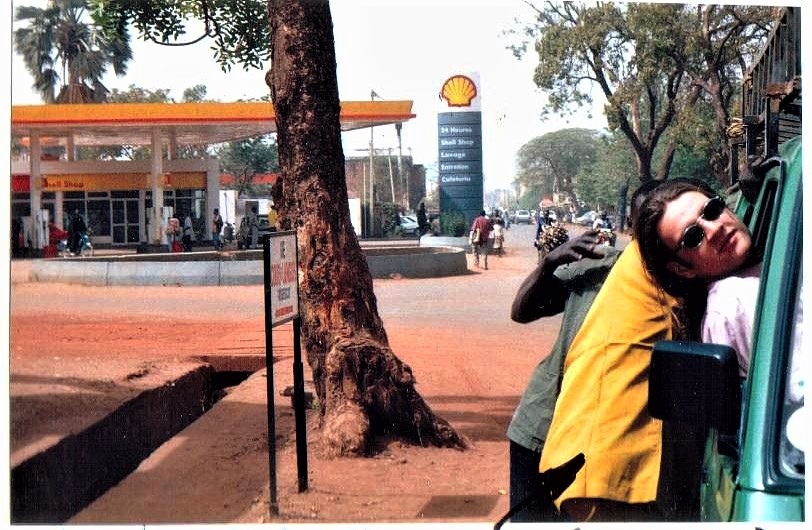

Bamako centre-ville.

Le choc

Dès le premier soir,

nous partons explorer le quartier. En rangs serrés. Premier choc

culturel pour moi. On nous avait prévenus durant la formation, mais je suis pris de court par la pauvreté, la saleté, l’odeur des égouts à ciel ouvert le long des rues.

Il y a des habitations décentes, mais plusieurs familles logent dans de fragiles cabanes ou dorment à la belle étoile (à cause de la chaleur, souvent).

C’est le repas du soir. Les femmes cuisinent, une grille posée sur des gros

cailloux placés autour du feu. Le bois commence à se faire rare au Mali,

on encourage les gens à utiliser les nouveaux "foyers

améliorés", bien plus efficients.

Stécy, dans sa sagesse habituelle:

"Dire que chez nous, il y

a du monde qui payent pour vivre comme, ça dans les campings."

Voilà que je ne

me sens pas bien; l'angoisse. C'est probablement, au moins en partie à cause du

Lariam, puissant antipaludique (contre la malaria) que j’ai commencé à

prendre avant le départ. J’en ai même pris un dans l’avion. Avec le

Lariam, il y a une longue liste d’effets secondaires possibles, dont

l’anxiété. Pour ces raisons, ma première

nuit à Bamako a été pénible. Le lendemain, je

me suis confié en privé à Roselyne. Spontanément, à sa surprise, je m’appuie sur son épaule et fond en larmes. J'avais rarement pleuré comme ça, aussi sincèrement.

Il faut savoir que ces larmes résultaient aussi de mon séjour à Rivière-du-Loup. Mais j’étais pétrifié par je ne sais trop quoi. J’ai pensé

revenir au pays. Les prochains mois m’apparaissaient soudain comme

une tâche impossible. Je répétais à Roselyne: Toute cette pauvreté, tout ce travail à faire... Je me souviens qu'autour de la vingtaine j'avais eu sporadiquement des symptômes d'anxiété, durant une période relativement courte. "C'était" en veille, quelque part, jusqu'à ce jour, cette combinaison de facteurs: les récents mois exigeants, le Lariam puis le choc de l'atterrissage à Bamako, qui a agit comme déclencheur, la goutte qui a fait déborder...

J'étais aussi en train de faire l'erreur de prendre sur soi le sort de tous ces gens. Pendant les deux jours suivants, je ne suis pas sorti. Même pas pour traverser

la rue. Encore moins pour aller avec le groupe à la rencontre à l’ambassade du Canada. C’était au-dessus de mes forces.

Le 14 janvier, à 8 dollars la page, j’envoie un fax à ma mère, qui prévoyait déjà venir au Sénégal et au Mali en février avec mon frère et ma belle-soeur (j'en parle aux chapitres 3 et 4):

"Avant-hier, j’étais dérouté. On a pris

une marche en ville et j’ai un peu paniqué (...) Bamako est

anarchique, sale, polluée. J’évite la ville surtout le jour, la

boucane me lève le cœur. Le seul point positif est la gentillesse

des gens et c’est un gros point (...) Mais on n’est pas ici pour faire du tourisme et ce n’est pas facile de faire la part des choses."

À la troisième journée, j’ai "osé" traverser la rue pour prendre le petit

déjeuner à la cantine tenue par Mahamane,

un ado d’une quinzaine d'années assez dégourdi. Oeufs brouillés,

légumes, bon pain, confitures, jus d’oranges fraîchement pressé,

café. Le tout pour quelques francs CFA. Une aubaine.

Nous sommes bien accueillis un peu partout. Les Canadiens sont assez

aimés. C’est à partir de cette "aventure" à la cantine, en

affrontant l’objet de mon choc, que mon angoisse s'est calmée, graduellement.

Résurrection à Sanankoroba

Néanmoins, dans ces conditions, je refusais de joindre le groupe pour la retraite à la Case de l’amitié à Sanankoroba, à 45 km au sud de Bamako,

du 16 au 18 janvier. Mais à la dernière minute, j’ai "pris

mon courage à deux mains". J’étais encore anxieux. Nous sommes partis en soirée, vers 22h. Je me suis assis à l’avant de la Land Rover, à côté de Abdulaye, bras droit de

Roselyne. Rassurant, ce Abdulaye, d’un calme exemplaire; je me

sentais bien avec lui, même si je ne le connaissais pas. Souvent, le simple fait de le voir me rassurerait.

Bamako, centre-ville.

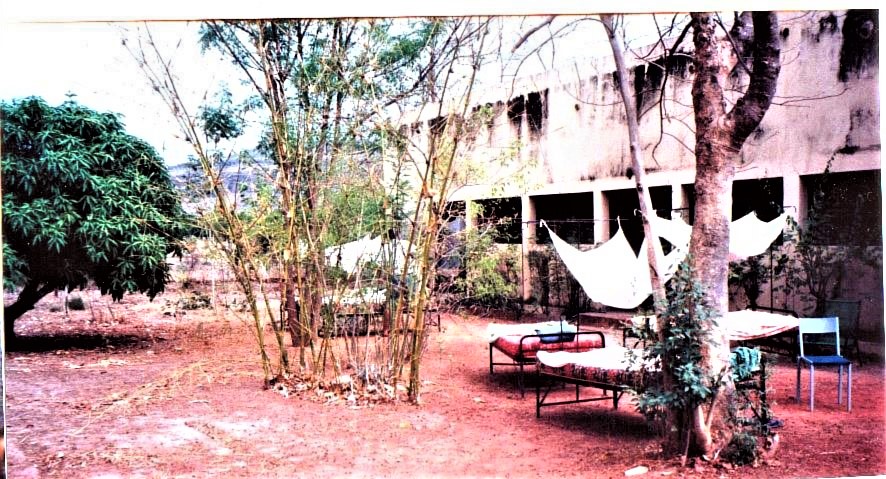

Sébénikoro, près de Bamako. On a dormi dehors. Ne pas oublier la moustiquaire.

Comme la Jeep

prenait la route avec ses sept passagers, j’ai remis mon Walkman. De toute façon nous parlions peu. Je n'étais pas le seul à être plus ou moins sous le choc. J'écoute la chanson et la voix, elle aussi rassurante, de Chris Rea, même s’il

entame son classique The road to hell!

Durant le séjour à Sanankoroba, chacun est jumelé à un(e) Africain(e). La ville elle-même est jumelée à Sainte-Élisabeth, au Québec. Mon homologue, Oumar N’dji Traoré, un mécanicien de mobylettes

qui a déjà visité Sainte-Élisabeth, m’a baptisé du nom de son grand

frère: Jean Traoré. C’est une tradition malienne quand un

étranger s’amène.

Ainsi, à partir de là, quand on me demandera mon nom, je répondrai

invariablement Jean Traoré de Sanankoroba. La personne devant

moi, d’abord surprise, sourira. Ce sera mon passeport pour

l’hospitalité, je ferai partie de la famille malgré la couleur de ma

peau.

À Sanankoroba, je retrouve mes

esprits et le sourire. Je retrouve l’appétit et je mange

avec les autres, les mains dans le grand bol de spaghetti. La crise a passé vite, Dieu merci. Je lis les psaumes.

Mon troisième fax, le 20 janvier, commence ainsi: "Bon bien, tout ne va pas si mal, Dieu merci, au Club Med."

Le 21, dix jours après notre arrivée, je me félicite d’être déjà allé non pas une mais deux fois au centre-ville de

Bamako, tout seul. Je commence presque à prendre mes aises.

Je note déjà un apprentissage: je suis plus fragile émotivement que je le croyais, surtout quand on additionne le choc de l'arrivée, la fatigue physique... et le Lariam.

Après les courses de la journée sous la chaleur, le bruit et la poussière du downtown, le cirque du grand marché digne des Mille et une nuits, je reviens à la mission.

Bière, cigare, Springsteen, "Tunnel of love".

Ça me replace les idées.

Aller au chapitre 2

Aller aux chapitres